『異和共生』で市民間交流を進める大阪市生野区長にインタビュー

- 2025/10/18 16:08

『異和共生』で市民間交流を進める大阪市生野区長をインタビュー

筋原区長プロフィール

大阪市生野区長・筋原章博(すじはら あきひろ)氏は、1963年2月生まれの和歌山県出身。大阪市立大学商学部を卒業後、1985年に大阪市役所に入職。港湾行政に20年以上携わり、大正区長、港区長を経て、2022年4月より生野区長に就任した。多文化が息づく生野区で「異和共生(いわきょうせい)」の理念を掲げ、互いの文化の違いを尊重しながら協働する街づくりを推進している。歌手としても活動するなど、柔軟な発想と人情味あるリーダーシップで地域に親しまれている。

Q:生野区長の前は、大正区、港区の区長も歴任されていましたね。そこでも、『異和共生』の考えで市民間交流を密にされたとお聞きしましたが、具体的にはどのようなことをされましたか?

A:大正区では沖縄出身者が多い地域特性を生かし、伝統行事を通して大阪文化と沖縄文化の交流を促進。「リトル沖縄」と呼ばれる地域の活性化を図る一方、若者や町工場の参加を促す産業・文化イベントを企画しました。これらの取り組みを通じ、文化や価値観の違いを尊重しながら共創の場を広げる先進的な地域モデルを築くことができたと思います。

この取り組みは琉球新報でも紹介されました。https://ryukyushimpo.jp/hae/entry-370013.html

Q:『異和共生』を唱えられていますが、どのような考え方ですか?

「異和共生(いわきょうせい)」とは、関西沖縄文庫主宰の金城馨氏が提唱した概念で、大阪市生野区がまちづくりの基本理念として掲げる共生思想です。その意味は「異なったまま、和やかに、共に生きる」というもので、人々の違いや「壁」を無理に取り払うのではなく、あえて残したまま互いに一歩ずつ近づき、理解と協力の範囲を広げていこうとする姿勢を重んじます。一方、『多文化共生』はしばしば違いを調和させることを重視し、共通点を増やす方向で社会統合を促進する傾向があります。

背景には、生野区が60近い国・地域にルーツをもつ人々が暮らす多文化地域であるという現実があります。ここでは、「壁をなくす=調和」ではなく、「壁のすきまから対話や交流を始める=尊重」に価値を置きます。このため、異和共生は「少数派の文化や背景を多様性として守りつつ、摩擦を前提に共に生きる」考え方だと感じています。

具体的には、外国につながる住民、日本人、在日コリアンなどが共に地域のイベントやまちづくり活動に参加し、「互いの違和感や居心地の悪さを話し合う場」を作る取り組みが行われています。その実践を通じて、「誰もが居場所と持ち場のあるまち」を目指すのが生野区の異和共生の目標です。

Q:2025年の大阪関西万博のタイミングで生野区では地域活性のために行ったことに関して教えてもらえますか?

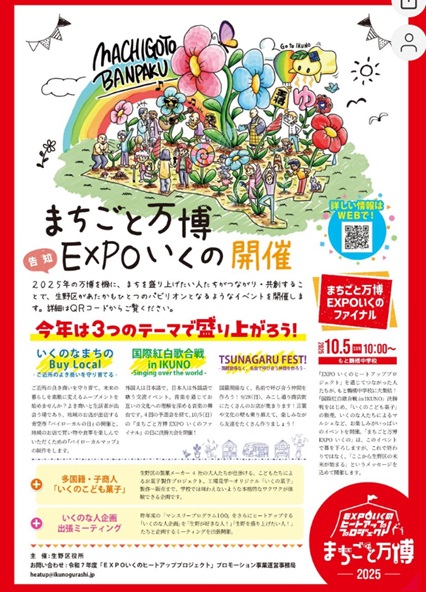

A:2025年の大阪・関西万博に合わせて、大阪市生野区では地域活性化を目的として「異和共生」の考え方に基づく「EXPOいくのヒートアッププロジェクト」を展開しました。このプロジェクトは地域住民、NPO、企業、商店、クリエイターなど多様な主体が参加し、生野区の地域の熱量を高め、持続的なまちづくりを目指しています。特に2024年9月15日から10月20日までの約1か月間、区内各地で100におよぶイベントが開催された「マンスリーヒートアッププロジェクト100」がその中心的な取り組みでした。子供向け体験や音楽ライブ、伝統文化と新しい試みが融合し、多様な背景を持つ人々が交流しやすい環境をつくりだしました。

また、生野区では、行政団体としては、初めて、音楽イベントとして「国際紅白歌合戦 in IKUNO」も主催され、多文化・多言語の参加者が日本語と外国語で歌いながら交流し、異和共生の理念を実践しました。この歌合戦は地域の多様性を祝福し、文化の違いを認め合いながら共にまちをつくる重要な機会となったと筋原区長も話されていました。

区長が音頭を取って進めた一連の市民交流活動は、違和感や摩擦を無理に消すのではなく、認め合いながら共に生きる「異和共生」の理念に根づいており、生野区が万博を機に独自の文化と共生のあり方を発信し、地域の魅力向上と持続可能な地域づくりを進めていることは、他の外国籍の人が増えている自治体においても大変参考になる重要な視点だと感じました。(文:グローバルコミュニテイー主宰 宮崎計実)