ブラジル代表のお二人が来日! ブラジルパビリオンを訪問 ― 日本とブラジルの国交樹立130周年を記念して ―

- 2025/10/23 11:05

ブラジル代表のお二人が来日! ブラジルパビリオンを訪問

― 日本とブラジルの国交樹立130周年を記念して ―

以下のページに移動しました。⇩

https://www.yokosojapan.net/article.php/20251020brazil_editor_ja

ブラジルk関連の記事はこちら⇩

ブラジル代表のお二人が来日! ブラジルパビリオンを訪問

― 日本とブラジルの国交樹立130周年を記念して ―

以下のページに移動しました。⇩

https://www.yokosojapan.net/article.php/20251020brazil_editor_ja

ブラジルk関連の記事はこちら⇩

ブラジル代表のお二人が来日! ブラジルパビリオンを訪問

― 日本とブラジルの国交樹立130周年を記念して ―

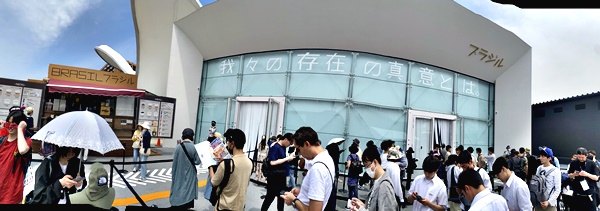

ブラジル・サンパウロで開かれた選考会を経て、代表に選ばれた平間パウラさんと藤野恵美さんのお二人が、ついに来日しました。到着後、翌日、万博会場にあるブラジルパビリオンを訪れ、館長から温かい歓迎を受けました。

(←左から館長秘書のルカスさん、ブラジルパビリオン館長のパブロ・リラさん、真ん中の2名がサンパウロから来日した、平間パウラさんと藤野恵美さん、広報の羽山ネイデさん、ボランテイアの榎本さん)

館内を案内していただきながら、最新の展示やブラジルの文化を紹介を受けました。

特にその環境問題に対する真剣な取り組みを聞いて、まさに、その分野でブラジルが世界をリードしていることを知り、サンパウロからの2人と同様に、日本側のボランテイアスタッフも感心して説明を聞いていました。

お二人はその説明に熱心に耳を傾け、「日本のみなさんにブラジルの魅力をしっかり伝えていきたい」と笑顔で話していました。

応接室でブラジルパビリオン館長と面談

館長のリラさんは、とても気さくな方で、日系人の人たちが如何にブラジルにいい影響を与えているのかなどを

お話されていました。また、日本人が自分たちの文化を歌や芸能、武道などの形でブラジルに伝え、

それが、ブラジル人の間にも広がっていることをとてもうれしく思うと話してくださいました。

今年は、日本とブラジルの国交が樹立されてから130周年の特別な年。

今回の訪問は、その節目を彩る素敵な交流のひとときとなりました。

これからの活動を通じて、ますます両国の絆が深まっていくことが期待されます。

ブラジルのグアバジュースを飲みながら、大阪人とサンパウロ人の共通点を発見して盛り上がりました。ミャクミャクをあしらった衣装やアクセサリーなどをつけている人たちも見て、大阪人はブラジル人みたいだと2人も、万博を楽しんでいる人たちを見て、とっても喜んでいました。ミャクミャクのマスコットをプレゼントするととっても、喜んで、いい笑顔で写真を撮らせてくれました。

世界一の木造建築と認定された大屋根リングを体験

大屋根リングが1本の釘も使わず出来ていること、世界一の木造建築として、ギネス認定も受けていること。そして、多くの紛争が起こっている中、一つ屋根の下、世界各国のパビリオンがあり、多くの国が参加している意義などを伝えました。

海外からの観光客に、日本語で堂々と話しかけている大阪のおばさんを見て、誰とでも仲良くなれる大阪人の特徴なども伝えました。2人は世界中の人が大阪人やブラジル人のように気楽に誰とでも仲良くなれれば、いいのにと話していました。

2人からリクエストで、翌日のイベントの会場『フェステバルステーション』の下見を、

音楽学校に留学中のアイルランド出身の留学生としました。彼女が語る日本で学ぶ楽しさ、大阪の街の楽しさなどの話を聞いてとても興味をもっているようでした。

日本館を案内しようとしましたが、大変混雑しており入れず、大阪城を観光するより、大阪関西万博内で、ゆっくりしたいということになったので、

日本館の説明を簡単にしました。

会場内のごみが微生物の力で分解され、水や素材に生まれ変わる過程を体験でること。生ごみなどからエネルギーを作って、藻類やカーボンリサイクル技術を使って、新しい素材が作られる仕組みなどを説明しました。ドラえもんやハローキティなどのキャラクターも登場し、子どもから大人まで楽しみながら学べるようになっていることなどを伝えました。

また、大阪城は、大阪人が大好きな、日本を初めて統一した農民出身の豊臣秀吉という武将が、各藩の大名が競って建てるような建設手法を使って建てたこと。また、海運を整備し大阪を商業として発達させ、花見を誰でも楽しめるイベントにしたこと、金が好きで黄金の茶室を作ったことなど話すと、『だから大阪の人に人気があるんだね』と、とても興味をもって話を聞いてくれました。

また、サンパウロには、大阪出身の人たちが作った『NANIWA会館』という歌のイベントも出来るホールがあるという話も2人から聞くことができました。

9月19日の歌のイベントの休憩時間、イベント後に、出演者、ボランテイアスタッフの控室、舞台裏などで、サンパウロからの2名も日本人参加者、ボランテイアと交流を楽しんでいました。

その後は、翌日のイベントの出演に備えて、前日は、早めにホテルにもどりました。

日本とブラジルの移民史と130年の絆:2025年大阪・関西万博に見る文化と未来

多様な交流が育んだ戦略的パートナーシップと文化融合の軌跡

2025年は日本とブラジルの国交樹立130周年を迎える特別な年であり、これを記念して大阪・関西万博にブラジルパビリオンが出展されています。

1908年に最初の移民船「笠戸丸」がサンパウロ州に到着して以来、約25万人の日本人がブラジルに移住し、その子孫は現在200万人を超える最大の日系人コミュニティを形成しています。ブラジル国内には約270万人の日系人が住み、一方で日本には約21万人のブラジル人が居住し、これらの人的交流が両国の文化的・経済的な絆を強めています。

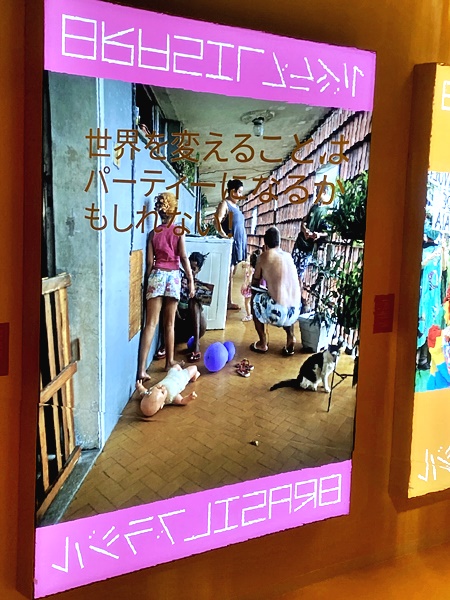

大阪万博のブラジルパビリオンは、文化、持続可能性、イノベーションを融合させた感覚的な体験を提供することを目指しており、舞台美術家のビア・レッサ(Bia Lessa)が芸術監督を務めています。

パビリオンは約1000平方メートルの2棟からなり、来場者が単なる観察者ではなく作品の一部となるインタラクティブな展示が特徴です。特に、日本の伝統衣装「羽衣(はごろも)」とブラジルの民族衣装「パランゴレ(parangolé)」を融合した「パランゴロモス (Parangoromos)」は、訪問者が実際に身に着けて参加できる体験として人気を集めています。

両国の関係は、「戦略的かつ地球的パートナーシップ」として認められており、科学技術、革新、貿易、投資の各分野での協力が進展しています。日本はブラジルの主要な輸出相手国の一つであり、両国は民主主義、人権、持続可能な開発などの国際的課題にも共通のビジョンを持ち、協調を深めています。大阪万博におけるブラジルの参加は、こうした深い歴史的・文化的な連携を背景に、相互理解を深める貴重な機会となっています。

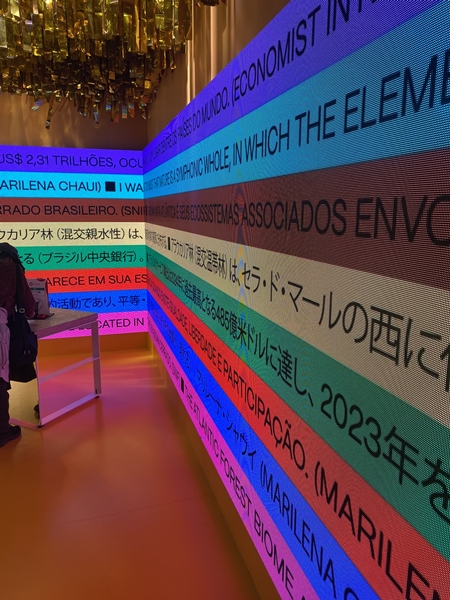

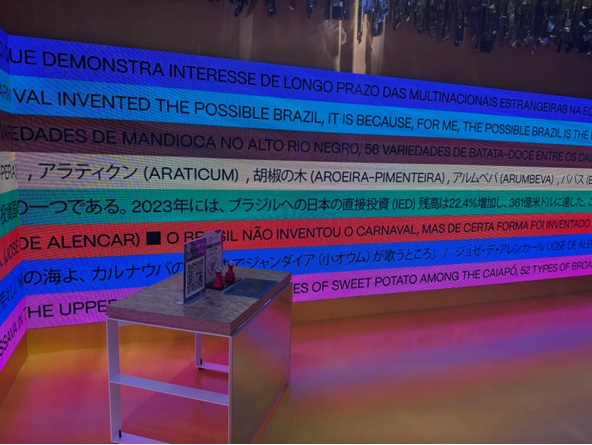

EXPO2025年大阪・関西万博のブラジル館では、

ブラジル貿易投資振興庁(ApexBrasil)

第2展示棟の最期の展示室には、

同映像展示では8色のリボンにあわせ、日本語・英語・

たとえば、「ブラジルの森林面積は世界第2位である」、「

ブラジル館では、このように「多様性」や「つながり」

ブラジルのデータ

基本情報

- 人口:203,080,756人(ブラジル地理統計院(

- 先住民族は約170万人で、全人口の0.83%を占める(

- ブラジルにおける主要な移民コミュニティ:ドイツ系、

ア系、日系、ポルトガル系、シリア系、トルコ系

- 樹木の数は1人当たり1,494本で、世界で31番目に多い(

- 26の州と1つの連邦区に5,570の行政区が設置されている(

経済

- 2024年、ブラジルと世界との財・

- 2024年、

先住民族

- ブラジルには多様な先住民族が暮らしている。たとえば、

リカプーなどで他にも多数存在する。

自然

- ブラジルの森林面積は497,962,509ヘクタールで、

る。森林の98%は天然林で、人工林はわずか2%である。

(https://snif.florestal.gov.

- アマゾン生物群系(バイオーム)は世界最大の水路網を有し、

ていない淡水表流水の15%を占める。

(https://snif.florestal.gov.

- アマゾンはブラジル最大の生物群系(バイオーム)であり、4,

(出典:ブラジル環境省)

マーシャル諸島は、2025年の大阪・関西万博にナショナルパビリオンを出展し、気候変動への取り組みや伝統文化を世界に発信します。この小さな島国のユニークな歴史と、困難に立ち向かう決意に注目が集まっています。

ユニークな歴史と苦難

マーシャル諸島の歴史は約2,000年前に始まり、16世紀以降はスペイン、ドイツ、日本、アメリカといった列強に支配されてきました。

第二次世界大戦後、マーシャル諸島はアメリカの信託統治領となりました。1946年から1958年にかけて、ビキニ環礁などで67回の核実験が行われ、多くの住民が被ばくや故郷の喪失という苦しみを味わいました。

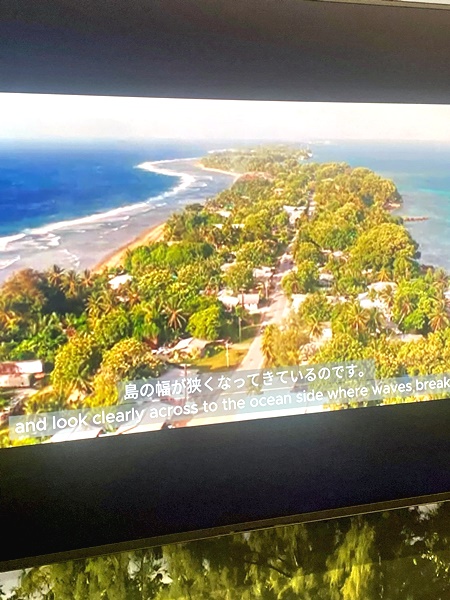

最大の課題 ― 気候変動

マーシャル諸島の平均標高は約2メートルです。地球温暖化と海面上昇により、国土の大部分が水没の危機にさらされています。マーシャル諸島の人々は世界のCO₂排出量にほとんど寄与していませんが、先進国の排出によって高潮や洪水、食料不安などのリスクに日々直面しています。

決して屈しない精神

マーシャル諸島は350億ドル規模の適応計画を策定し、自国民の命と文化を守るため、世界に支援を呼びかけています。万博のパビリオンでは、気候変動対策や伝統的な航海術、エコツーリズムの取り組みを紹介し、逆境の中で未来を切り拓く姿を発信します。

「国土と文化を守るため、国際社会で声を上げる」――これこそがマーシャル諸島の「決して屈しない」精神の象徴です。

グッドウィンド・シルクさんは、マーシャル諸島パビリオンのスタッフです。

「ラコエ(lakwe)」――愛を意味するこの言葉の精神で、彼とそのコミュニティは、日々の厳しい現実にも前向きな姿勢と決意で立ち向かっています。

マーシャル諸島大学の4年生であるシルクさんは、学生活動のリーダーを務め、現在は万博のスタッフとして自国の文化や現状を来場者に紹介しています。

また、彼は気候変動への意識向上にも積極的に取り組んでいます。例えば、マーシャル語で「あなたの家」を意味する「ジョジクム(Jo-Jikum)」のメンバーでもあります。ジョジクムは島全体のクリーンアップや気候変動ワークショップ、コミュニティ映画上映会などを通じて、若いマーシャル諸島の人々が気候変動に対応できるよう支援する教育団体です。

「私たちの文化や生活様式は環境と深く結びついています。それらを失えば、私たち自身のアイデンティティそのものが危機にさらされることになります。」

―― マーシャル諸島 気候問題特使 キャシー・ジェトニル=キジナー

世界語としての中国語

(中国の民族衣装でイベントを華やかにしていた、中国語学科1年生。)

天理大学中国語学科では、「中国語=中国だけの言葉」

また、世界の中国語話者は約14.8億人。

東南アジアの多様な文化や人々と交流できる「世界語」を身に着け、活躍の場を世界に広げよう!!

2025年5月17日、創立100周年記念事業の一環で開催された「

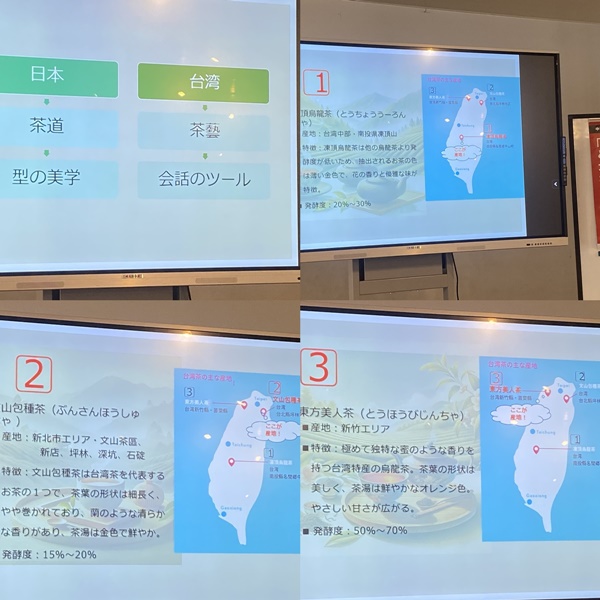

台湾の茶芸は日本の茶道と異なり、形式や作法にとらわれず、自由で気軽にお茶を楽しむ文化が特徴。台湾茶は主に烏龍茶で、香りを重視し、発酵や焙煎の工程で多彩な風味を生み出す。

台湾の代表的な烏龍茶の以下の3種類をそれぞれ楽しむことが出来た。

凍頂烏龍茶:発酵度が低く、花のような香りと爽やかな味わいが特徴。

文山包種茶:軽発酵で緑茶に近い風味、清々しい香りが魅力。

東方美人茶:発酵度が高く、紅茶に近い甘い香りと蜂蜜のような風味。

台湾の烏龍茶は急須で淹れるのが一般的で、茶葉は3回以上繰り返し楽しめる。1煎目は高温のお湯で1分-2分ほど蒸らし、2煎目以降は浸出時間を少しずつ延ばすことで、毎回異なる香りや味わいを堪能できる。急須と湯呑を温めてから茶葉を入れ、1煎ごとにお茶を注ぎ切るのがポイント。台湾烏龍茶は、茶葉が開くごとに風味が変化し、3煎目までしっかりと香りと味を楽しめる。

(文山包種茶を入れる天理大学茶道部4年生の辻さん)

高校時代から、日本の茶道の経験もあり、台湾の東大といわれる台湾大学での1年間の留学経験もある辻直登さんは話してくれた。

『天理大学では、多くの学生が台湾に留学しているが、台湾大学には、世界中からTOPレベルの学生が来ており、様々な国の人たちとの交流が刺激的で、また日本統治時代に日本語教育を受けた世代の方々との交流でも新しい発見があり楽しかった。日本での茶道の経験も台湾の文化を理解する上でも、大いに役に立った』

どうして、中国語を専攻したのか?

高校時代は英語が好きで、英語専攻も考えたが、オープンキャンパスで、中川教授に出会い、中国語の魅力に気が付き、入学することに決めた。中国語は発音が難しいが、その発音に重きを置いた授業が台湾でも役立った。やはり、正確な発音が出来ると、自信を持って話せるし相手にも伝わりやすいので、発音をとても大切にする授業内容は大切だと思う。

奥の深い中国語の魅力

台湾では、繁体字を使うが、繁体字は伝統的な漢字で、画数が多く台湾・香港・マカオで使われている。簡体字は中国本土などで使われ、繁体字を簡略化した字体で画数が少ないのが特徴。繁体字ができると希少なスキルとなり、台湾華語や広東語の習得にも役立つ。

台湾華語は台湾での生活やビジネス、文化理解に不可欠で、台湾独自の表現や繁体字文化に直接触れられる。一方、広東語は香港・マカオや広東省、さらに海外の華僑コミュニティで広く使われ、現地での深い交流やビジネス、エンターテインメントの理解に役立つ。どちらも地域社会や文化に密着したコミュニケーションを可能にし、国際的な人脈やキャリアの幅を広げる重要なスキルだ。

中国語の魅力に目覚めた、辻さんは、大学院に進んで、中国文化の理解を深め、将来は教員になりたいと話してくれた。

中国語と卓球の経験を生かして、『卓球用具のトップメーカー』日本卓球株式会社に内定した、文武両道の佐々木健吾さん

『学生時代から卓球が大好きで、それが高じて、中国語と卓球の両方を学び続けようと天理大学に入学した。そして、交換留学制度を利用して台湾の中文文化大学に留学。台湾でも中国語を学びながら、卓球も楽しむ生活を過ごした。卒業後は、卓球の魅力を伝えるのが自分の仕事になるが、好きな卓球に関わる仕事が出来て本当に幸せだ。』

華僑は、東南アジアはもちろん、アフリカ、ヨーロッパなど、世界中に住んでいるので、卓球を通じて、世界中の人たちと関りを持ちたいと思う。

台湾でも、卓球はとても盛んで、一人でも卓球が出来る機械もあるが、そんなものも世界中に紹介したいと思う。また、簡易の卓球台などもいろいろとあるので、誰でも家で気軽に卓球を楽しめる環境を作るもの夢のひとつだ。

佐々木さんは、高校時代は、卓球を極めたい気持ちもあったが、天理大学に入学し、中国語も使えるようになり、視野が大きく広がったと話してくれた。天理大学では、このように、『自分の趣味』と『語学』を生かして、学生の将来の可能性を広げることのできる環境を提供している。

少人数で、一人一人の学生と向かい合ったその教育姿勢は、大きな大学にはあまりない特色だ。自分の打ち込んでいることのある高校生、世界で活躍したい夢のある高校生には、中国語、特に世界語としての中国語を学べる天理大学での環境は理想的なものだと思う。

中国語を学ぶ学生の琵琶の演奏もイベントを盛り上げていた。

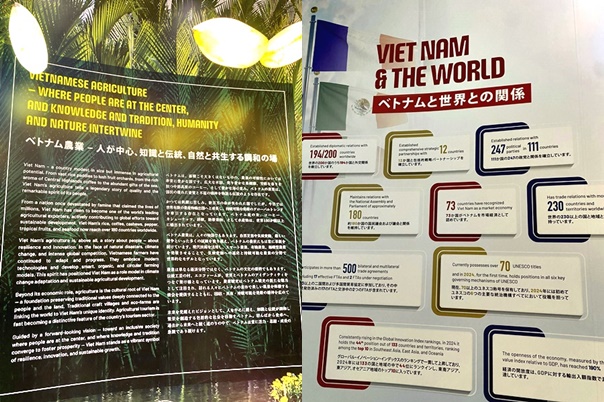

2025年の大阪・関西万博でベトナムパビリオンは、ベトナム戦争終結50周年という特別な日にオープンしました。館内では、伝統衣装アオザイをまとったスタッフが出迎え、水上人形劇や伝統楽器の演奏など、ベトナムの豊かな文化や芸術が体験できます。また、ベトナムコーヒーやフォーなどの本場グルメも楽しめるカフェが併設され、異国情緒あふれる空間となっています。

ベトナムパビリオンの開館は、両国の友好関係の象徴的な出来事です。日本とベトナムは、経済・文化・人的交流の面で年々関係を深めてきました。日本はベトナムにとって最大級の投資国・援助国であり、多くの日本企業がベトナムで事業を展開しています。また、ベトナム人留学生や技能実習生が日本社会で活躍し、両国の架け橋となっています。

文化面でも、アオザイや水上人形劇などベトナムの伝統文化が日本で紹介される機会が増え、日本のアニメやファッションもベトナムの若者に人気です。大阪万博のベトナムパビリオンは、こうした交流をさらに深め、相互理解を促進する場となっています。

万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に沿って、ベトナムパビリオンは伝統と革新を融合させた展示を行い、両国の持続的なパートナーシップを象徴しています。今後も経済・文化・人的交流を通じて、日本とベトナムはより強固な関係を築いていくことが期待されています。

ベトナムパビリオンで働く、Lyaさんは、ベトナムパビリオンのスタッフとして、6か月間、母国を紹介する大切な任務に就けてとっても光栄に思っていると話してくれた。休みの日も、いろんなことを日本で体験して、いい思い出を作りたいと話してくれました。9月19日に行われる第13回国際紅白歌合戦にも休みを入れて、見に行きますと話してくれました。

ベナンパビリオンが体現する国の特徴

多民族共生社会のモデル

ベナンはフォン族・ヨルバ族など42以上の民族が共存し、民族独自の言語や踊りを保持しながらも、フランス語を共通言語として共生する「多文化共生の先進地」。パビリオンでは、冠婚葬祭で披露される民族舞踊の再現や、異なる言語を話す人々が共存する日常を映像展示することで、多様性を力に変える社会モデルを発信する可能性が高い。

ブードゥー教と文化融合

ブードゥー教発祥地として知られ、宗教的儀礼と祭りのエンターテインメント性が融合した独特の文化を有する。パビリオンでは、仮面や装飾品を用いた儀式の再現や、奴隷貿易を経て中南米と交わった文化の変遷を、音楽・衣装・工芸品で対比展示する構成が予測される。

持続可能な農業の挑戦

綿花輸出大国でありながら、化学肥料依存の課題を抱える。パビリオンでは、ALDEN団体が推進するオーガニック農業の実践例(コショウやパイナップルのアップサイクル技術)や、伝統農法と近代技術の融合モデルを紹介し、アフリカの農業革新をアピールする可能性が高い。

水上集落と建築遺産

「アフリカのベネツィア」と呼ばれるガンビエの水上集落や、北部の防衛集落タタソンバの土壁建築は、自然と調和した伝統的居住形態の象徴。パビリオンでは、これらを縮尺模型やVR体験で再現し、気候変動時代における持続可能な居住システムとして提案する姿勢が読み取れる。

教育と人的交流

プラン・インターナショナルの女子教育支援や、国際紅白歌合戦に出場した甲南大学留学生ミガンさんの活躍など、国際協力の成果として強調される。パビリオン内に「留学生トークコーナー」を設け、日本との連携事例を発信する構成が想定される。

展示の核となるメッセージ: 「多様性の調和」と「伝統の現代的応用」が、SDGs達成に向けたベナンの戦略的アプローチとして位置付けられる。

館内を親切に案内してくれたパビリオンデイレクターのボーナさんと

詳しく見るにはこちら

大阪・関西万博テーマソング 『この地球の続きを』

(2025 未来 見に行こう!)

当たり前に 空を飛べる

100年先を想像できるかい?

(2025 未来 見に行こう!)

100年前に 笑われてた

誰かの夢が 今を動かしている

瞳の色も言葉も 違う

だけど 同じ願いを持っているはず

こんにちは 桜咲く こんにちは 幕が開く

こんにちは 海を越え この命は 響き合う

輝きながら この地球(ほし)は この命は 続く

あの日夢見た世界は もう

幻想じゃないのでしょう 鮮やかなイノベーション

( 2025 未来 見に行こう!)

こんにちは 桜咲く こんにちは 幕が開く

こんにちは 海を越え この命は 響き合う

こんにちは 桜舞う この地球(ほし)は 生きている

こんにちは いつの日か A Whole New World

飛べる 日を 夢み続ける

子供たちが変えてゆく この地球(ほし)の続きを

(2025 未来 見に行こう!)

(2025 未来 見に行こう!)