楽しく英語と触れ合う -大阪大学外国語学部の『語劇祭』のリーダーをインタビュー

- 2024/01/21 13:47

楽しく英語と触れ合う

大阪大学外国語学部の『語劇祭』のリーダーをインタビュー

12月に大阪大学の外国語学部が行っている『語劇祭』に行ってきた。

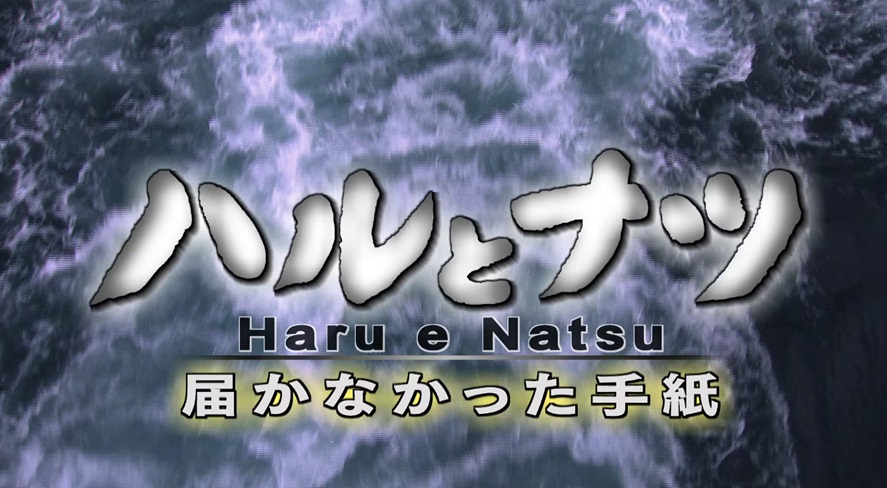

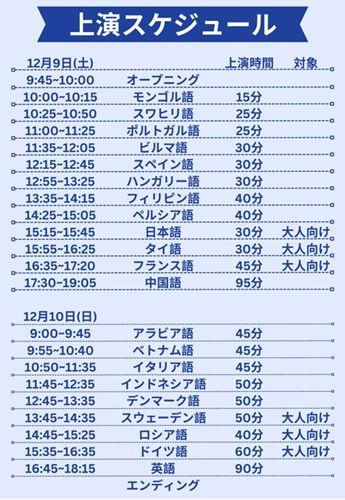

『語劇祭』とは、大学生が中心になって、様々な外国語で行う演劇会で、今回は日本語を含め21言語で行われた。大阪外国語大学時代から行われている伝統のあるイベントで、

日本語で全てのセリフが大画面で表示されるので、外国語がわからなくても楽しめる。

今回はその中で 英語劇の監督、脚本,演技指導などを手掛けたお二人の英語専攻の4年生の松葉さん、3年生の松崎さんに、その舞台裏や英語劇にかける想い、英語教育への提言に至るまでお話を聞いた。

2人が中心になって舞台を作ったそうだが、1年生と2年生が中心になった劇を作られる上での苦労話、あとは留学生も参加していたが、その影響は?

実を言うと、 英語専攻の劇としては昨年15年ぶりに復活したばかりだったので、今年も、一から 組織を作るところから始めた。『語劇祭』は、1、2年生を 中心として行うイベントなので、 演劇や舞台の経験者がいるわけでもなく大変なことも多かったが、やってくうちに留学生なども参加することになり、 だんだんと各個人が自分たちの個性を出すようになった。

私(松葉)は演劇サークルにも参加していて、 またのアメリカの演劇に関しての論文を書いたりもしていたので、 脚本を作ったり、照明や音声のサポートもしたりしながら、1年生と2年生をリードするような形で進めていった。

留学生も参加するようになり、物怖じしない彼らの性格や開放的な雰囲気で、日本人の学生もどんどん自分の個性を出すようになってきた 。また、学生の中には、 幼少時代を海外で過ごした帰国子女の人たちもたくさんいたので、彼らも国際的な雰囲気の中で楽しく活動ができたと思う。

英語のレベルや受けてきた教育もばらばらの集まりであったが、逆にそれがのびのびした雰囲気を作って、結果的には良かった。

普段の日本人が大多数の大学の授業では、お互いが顔を見合わせて、消極的なことが授業の中でも多く、それが語学の学習においても弊害になっていることがあるように感じる。しかし、その日本人の集まりに、帰国子女や留学生の人たちが入ると、日本で教育を受けた日本人も、周りのことはあまり気にせずどんどん自分を表現できる環境ができていくと思う。

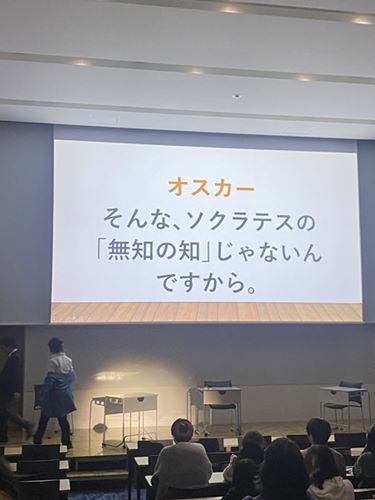

英語劇は 『ソクラテス』を題材にしたものと、『英語が公用語になったという日本の将来を描いた』脚本を題材にした。 3ヶ月前から練習を開始したが、かなり集中してやったので、参加する人は大変だったと思うがみんなで1つのものを作っていく楽しさは共有できたと思う。

あと気がついたことは、学んでいる語学の専攻の特徴が語学劇にも出ていたことだ。

例えば、中国語劇の団体はとても統制が取れていたり、 ロシア語劇の団体は上下関係が厳しかったり。逆に私たちの英語劇の団体は、個々はのびのび、楽しんで表現していたが、悪く言えば、まとまりが悪いこともあったと思う。

これからは、 語学劇を通じてどんなことをやっていきたいか?

私(松崎)は今3年生で、来年は最終学年だし、 英語劇をいろんなところでやれないかと考えている。 『語劇祭』以外にも、 外国学部は、箕面キャンパスで『夏祭り』という イベントを行っていて、 模擬店とかを出して市民の人たちとの交流をしたりしているが、 そこでも 外国語劇をやろうと思う。来年は、地下鉄の新駅もキャンパス前に出来るし、街ぐるみでイベントをもっと、盛り上げていきたい。

『語劇祭』にも、多くの中高生や子供連れの方も来ていたので、『夏祭り』を、外国語学部らしく、劇などと通して、世界の文化に気軽に触れられる、お祭りにどんどん発展させていきたいと思う。

実は、オープンキャンパスでも英語劇をやったことがあり、 外国語に興味のある高校生にはとっても刺激になったようだった。外国語劇を演じるメリットは、その役に没頭することによって、自分自身が英語圏に行って生活しているような雰囲気を味わえ、楽しみながら外国語に触れられることだ。

あと、演じることも、もちろん楽しいことだが、 自分自身で脚本を書いたり、舞台を作ったりすることの楽しさももっと味わってほしいと思う。 自分もそうだが、語学を勉強する学生も、自己表現の世界をもっと広げて行くことも大事だ。

海外で人気の高い、日本文化や日本独自の神話などをモチーフに使った作品や、『海外の文化にも寛容な日本の社会』も描いてみたい。そして、将来的には、外国語劇の劇団を学内で作っていきたい。

3人で話しているうちに、 どんどん、 外国語劇の可能性が広がった。最近は、人気のマンガの影響で、海外でも日本の文化や神話などに興味を持つ人たちも増えている。将来的には、日本文化を伝える外国語演劇なども盛んになるかもしれない。

松葉さんや松崎さんの夢が叶って、語劇祭を母体とした外国語劇の劇団が出来てほしいと思った。また、大阪大学箕面キャンパスには、市民と共有している図書館、市民と学生が交流出来るイベント広場もあり、ユニークな環境を提供している。

大阪関西万博を2025年に迎えて『外国語で日本を発信する』大阪の拠点に箕面キャンパスが発展していくことを願っている。(グローバルコミュニティー 編集長 宮崎計実)

https://www.instagram.com/oufs_gogekisai 語劇祭 公式 instagram

https://twitter.com/gogekisai 語劇祭 公式 twitter

https://www.instagram.com/ou_english_drama2023

大阪大学語劇祭英語専攻 公式 Instagram