大阪が変われば日本が変わる?

『大阪都構想』は若者が希望を持てる改革なのか?

3.11の大震災以降、外国からの観光客が減少した。新たに日本への留学を考える学生も減少するのではないかといわれている。また、海外の人たちの興味が日本から中国など急成長する他のアジアの国々にシフトし始めているのも事実だ。「日本はこのままではいけない」と誰もが感じている。そんな中、なぜ日本社会には大きな変革がおきないのか?今回は、3人の学生が、組織改革の専門家であり、話題の『大阪都構想』のアドバイザーでもある上山信一慶応大学教授に、その可能性についてお話を聞いた。

――――――――――――――――

上山信一氏プロフィール:慶應大学総合政策学部教授。大阪市生まれ54歳。専門は企業・行政機関の経営戦略と組織改革。都市・地域再生も手がける。旧運輸省、マッキンゼー共同経営者等を経て現職。大阪府特別顧問、大阪市改革推進会議委員長を歴任。国交省政策評価会(座長)、新潟市都市政策研究所長、各種企業・行政機関の顧問や委員等を兼務。京大法卒。米プリンストン大学修士。

―――――――――――――――――

Q:(lanceさん)大阪都構想の背景にある考え方と、実現した場合の日本の社会に対する影響を教えてください。

A:(上山教授)『大阪都構想』は単に大阪の改革に留まりません。最終的な目標は明治維新以来140年続いてきた『一国一制度』を『一国多制度』にしていこうというものです。全てのことを国が中心となって統治していく現在の体制のままでは、今後の変化の激しい時代には対応できません。自民党から民主党に政権は移りましたが、国の統治のしくみの根幹は変わっていません。現にこの2年、一部の政策は変わっても政治のあり方は変わっていません。各地域が自立せずに国に経済的に依存しているままでは、活力も出てきません。そこで、『大阪都構想』では、全国の大都市に一律にあてはめられている政令指定都市制度から離脱し、独自の都制度への移行を目指します。具体的には府と市の行政を効率化して無駄を省き、1つの都庁に統合します。大阪市・大阪府が持っている資産を有効利用して経済を活性化していきます。今大阪府と大阪市の負債は合計で約10兆円ですが、同じく府と市を合わせて約16兆円の資産を持っています。特に大阪市は、市内の土地の25%をも所有しています。この資産を有効に活用すれば外部からの投資を呼び込んだりすることも難しくありません。また府と市が協力すれば、空港連絡鉄道や高速道路などを作ることも出来ます。

今経済的に伸びている国では、国家が全て指導するというより大きな都市圏のリーダーが自分の裁量でどんどん新しい政策を実行していき、海外や民間企業からの投資を呼び込んでいます。大阪が新しい成長モデルを他の地域にも示せば、九州圏、中京圏、首都圏でも同じような動きが活発化するでしょう。

Q:(崔梅花さん)それは、すごい構想ですね。しかし、私は日本(東京)に住んでいて思いますが日本人は保守的で、そのようなことは思っていても、行動に起こすのは難しいのではないでしょうか?

A:確かに簡単なことではありません。しかし、同じ方向を向いて努力している仲間は、いろんな分野で大勢います。また大阪というところはある意味、日本ではありません。(笑)歴史的に見ても交易で栄えた街ですから、人・物・お金の往来が自由でかつ活発でないとやっていけません。大阪の人たちもあまりルールにこだわらず、臨機応援なところがあってどちらかというとアジア的ですね。国の制度が硬直化していれば、国民も結果的にはチャンスを逃してしまう。しかし日本全体を変えるのは大変です。だから大阪から変えていくのです。

Q:(住田さん)3.11の震災後に社会を変えたいと行動する若者が増えていますが、大阪都構想を推進されている上山教授から何かアドバイスはありますか?

A: 日本の若い人たちも意識を変える必要があると思います。一番早い方法は、海外で生活してみることです。日本を外から見れば、制度や考え方の違いも肌で感じることが出来ると思います。あと、社会全体は簡単には変えられない(笑)。まずは、地道に自分の身の回りを変えていくことからはじめてみましょう。そのためにはまずはビジネスなどの基本スキルを見につける。仕事で実践してみて力をつける必要があります。あとはあきらめないことです。私は『大阪都構想』の基本的な考え方を10年前から考えてきました。途中で頓挫した時もありましたが、あきらめずに想いを暖めてきました。すると実現へのチャンスが廻ってくるものです。また失敗をしても、その経験はむしろ公開する。すると新しい協力者も出てきます。くよくよせず明るく前を向いて進むことです。

あと、もっと政治にも関心を持ってほしいですね。新聞やテレビで見ていると、今の政治家はあまりかっこよく見えません。また集団となると政党間のかけ引きもあってタテマエで発言される。でも個人的に話すと皆さんとても優秀な人が多いです。若い人たちには国籍に関らず、もっと日本社会や政治に関心をもってどんどん発言し、行動してほしいですね。

今の日本の社会がこのままでいいと思っている人はほとんどいないだろう。若い人たちの間でも将来に明るい希望を持つことが難しくなって来ている。その意味でも『大阪都構想』への関心がきっかけとなり、明確なビジョンを持てば、どんなに大変なこともやれば出来るという雰囲気が日本中に蔓延することを願っている。

――――――――――――――――――

本の紹介

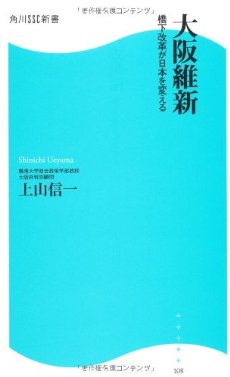

大阪維新 (角川SSC新書)

著者:上山 信一(慶應大学総合政策学部教授)

大阪が今、熱い。日本第2の大都市・大阪が、

橋下徹元知事のもとで大きく変わりつつある。橋下氏が提唱する「大阪維新」は、都市・大阪が国への依存から脱して 地域として自立しよう、そしてニッポンの再生をリードしようという運動だ。著者は橋下氏の政策ブレーン。「構想日本」と「脱藩官僚の会」の立ち上げ、大阪市役所の改革を主導してきた“改革屋”である。今の日本には国鉄改革と同じスケールの“地域分割”と“民営化”が必須だという。なぜ、橋下改革が日本を変えるのか。その作戦と展望を語る。

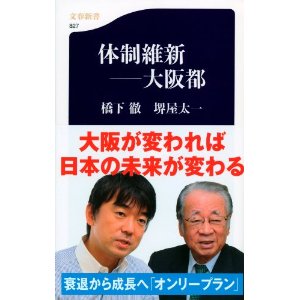

体制維新―大阪都 (文春新書)

著者:橋下 徹 堺屋 太一(作家・元経済企画庁長官)

「いいことも悪いことも大阪からはじまる」といわれる。経済の低迷、莫大な負債など大阪を取り巻く情勢は日本の縮図ともいえる。橋下徹知事が掲げる「大阪都構想」は、大阪、そして日本改革の切り札となるか―。その全貌を論じ尽くす。

『体制維新』のブックレビューはこちらから

若者の投票率について

20代の投票率は全国平均でも約20%。これでは、自分たちの意見が反映されないのも無理はない。自分の将来に不安があるならまずは投票に行こう。

選挙権のない留学生や外国人の人たちは、日本社会に対して自分たちの想いをソーシャルメディアなどを通じて伝えることもいいことですね。日本に暮らす外国人だからこそ気付くこともあると思います。

インタビューした学生の感想

崔梅花(サイ・バイカ)(東京大学大学院・中国出身)

いつも先人が作った決まったルールの枠の中で、外に出ようとしてこなかった日本・日本人だと思いました が、敢えて殻を破り、新しい日本を描こうとしている方々が数多くいて、目立たないところでいろいろな準備をしていることが分かってよかったです。今の若者 ももっと政治、社会に目を向け、目の前の利益だけではなく、もっと大きい夢を描けるような人材になっていくべきだと思いました。

李斗豪(リドゥホ)(東京大学・韓国出身)

政治と経済には前から興味がありましたが、上山先生の話を聞いてとても新鮮で面白かったです。そして今の日本は本当に改革が必要ではないかと思い、改革についても深く考えるようになりました。今後の日本の変化を楽しみにしていきたいです。

Lance Truong(国連大学インターン生・オーストラリア出身)

「上山先生は自分の考えに自信を持っている方で、大阪都構想に関してわかりやすい説明をされました。日本は現在様々 な問題に直面しているさなかであり、その解決策に対しても様々な意見があります。それから、民主主義国家においてはこういった問題について深い国民的論議 が必要で、上山先生のような大胆な考えを持っている方はそういう意味で重要な社会的貢献ができる方だと思いました。上山先生のお話を聞 き、これから行われる大阪の府知事選・市長選により注目したくなりました。

.jpg)

大阪が今、熱い。日本第2の大都市・大阪が、

大阪が今、熱い。日本第2の大都市・大阪が、

.gif)

hp.JPG)

fphp.JPG)

fphp.JPG)